entrevista consigo mesmo, de Dambudzo Marechera

|

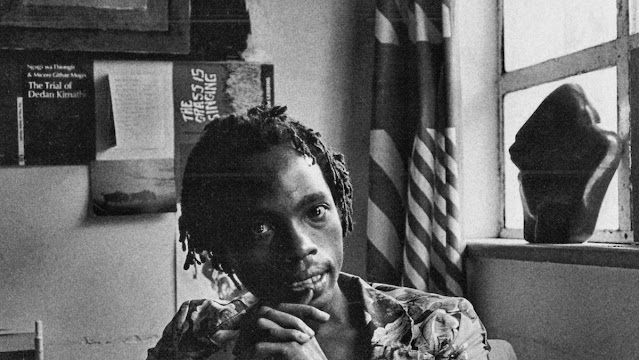

| Dambudzo Marechera, 1986. © Ernst Schade via Humboldt University, CC BY; com edição posterior nossa. |

An Interview With Himself, texto que abre The House of Hunger*, livro de contos publicado em 1978 pela Heinemann no Reino Unido.

⁂

Quais autores influenciaram sua escrita?

Acho essa pergunta tangencial, evasiva. Ela presume que o escritor precisa ser influenciado por outros escritores, que ele tem que ser influenciado por aquilo que ele lê. Pode até ser. Mas, no meu caso, eu fui influenciado ao limite do desespero pela humanidade paulatinamente brutalizada daqueles com quem eu cresci. Por suas vidas, pela forma com que titubearam e ainda assim não titubearam sob os golpes diários que nos foram desferidos nos guetos, os quais chamavam de 'lugares'.

⁂

Quem são 'Aqueles'?

Aqueles eram desde os poucos donos de mercearias aos professores primários, Aqueles eram os sacerdotes, as lideranças baralhadas de religiões marginais/esotéricas, as donas de casa, babás, serventes, operários, vendedores, gandulas, pedreiros, batidinhas, psicopatas, cafetões, viúvas debacadas, caloteiros profissionais, putas, garotos famintos mas não apáticos, garotas famintas mas muito provavelmente grávidas em não muito e, sim, os informantes, a Polícia Britânica da África do Sul, os reservistas, a polícia da Secretaria de Recrutamento no gueto, o Comissário Distrital e seu cortejo empolado e ululante de clérigos e secretários, os presunçosos e até mesmo meio prosaicos lojistas asiáticos, as colegiais brancas em suas escolas privadas, os garotos brancos do colégio que nos espancavam quando nos pegavam catando comida nas lixeiras do subúrbio branco, os cadáveres dos afogados que vez-em-quando apareciam na Barragem Lesapi, o louco que achavam ser inofensivo até acharem o corpo esquartejado de um garoto no matagal oeste ao gueto, as mães de nove ou mais filhos e o desespero dignificado dos poucos missionários que uma ou duas vezes vieram ver em que tipo de condições eu tava vivendo. Esses são 'Aqueles'. O fosso sibilante no qual eu cresci, onde todos esses de quem eu falo tentaram por tudo fazer alguma coisa das próprias vidas. Esses são aqueles que me influenciaram ─ por meio das suas dores, traições, feridas, gozos.

⁂

Quer dizer então que você observou sem participar?

Como se pode 'observar' uma pedra a ponto de te acertar? Essa foi a minha relação com a 'sociedade' da cidade de Rusape à época. Eu era as brigas de bar. Eu era o meu pai chegando em casa uma noite com uma faca enterrada nas costas. Eu era a família da casa ao lado sendo despejada sem mais nem menos porque o pai havia morrido ─ e que era também o que ia acontecer com a minha família. Eu era o meu pai quando um imbecil de dezesseis anos, um imbecil branco, insultou ele. Eu era todos aqueles que foram expulsos das fazendas brancas nos arredores, sendo empurrados e alocados pra se sabe lá onde. Eu era o meu colega estudante abandonando os estudos por não conseguir acompanhar os pagamentos. Eu era as noites de breu tenebroso (os postes de luz nunca funcionavam), eu era as lamentações espectrais e os uivos de quando alguém morria e sabíamos que eles iam ter que enterrar o corpo naquela valinha improvisada que costumavam chamar de Cemitério Nativo. Eu era o jovem professor primário desfilando por aí com as pompas da importância. Eu era todas as crianças da minha idade quando a gente se juntava em gangues e as guerras-de-gangue irrompiam como lutas reais com varetos, tijolos, pedras, facas. Eu era um cowboy, um índio, um cabo-raso, um comandante britânico da Segunda Guerra Mundial ─ nos dias sombrios de delicioso escapismo do ambiente humilhante e vagabundo que nos cercava. Mas o que mais me atemorizou ─ o germe da cegueira da Marie em Black Sunlight* ─ foi ver pais cegos sendo guiados pela filhinha de cinco anos ─ eles não tinham onde ficar ─ às vezes dormiam no estádio, às vezes na Estação ─ mas a polícia tava sempre atrás de 'andarilhos'. Aquilo dava tanta dó e dó não era coisa fácil de achar no gueto, essa época. E tinham os deficientes ─ ninguém ligava ─ eu não ligava. Aos meus olhos tudo aquilo era a nossa condição normal. A condição que, depois, levou a maioria dos nossos pra Moçambique, lutar pela independência, e eu a virar escritor.

⁂

Por que um 'Escritor'? Não houveram muitos Negros

Hmm. A vida tirânica e tediosa no gueto sempre foi presente. Brigas, casamentos, prisões, sermões, o sino da escola nos chamando pra que entrássemos, despejos iminentes, futebol, insultos, esportes, miséria cruel, basquete, a fila de detentos indo e voltando das e pras jornadas de trabalhos pesados nos quintais e fazendas de algum branco filho-da-puta, jogando golf atrás do famoso hostel feminino ─ a fisicalidade bruta dos fatos da rotina no gueto. Tinha muito isso, essa externalidade cruel ─ não dava pra escapar. Mas tinha também o lixão onde despejavam todo o lixo das partes brancas da cidade ─ uma cidadezinha bem mesquinha, bem racista. Eu revirava entulho junto com outros meninos, procurando histórias em quadrinho, revistas, livros, brinquedos quebrados, qualquer coisa que nos ajudasse a passar o tempo. Pra mim o importante eram as leituras. Se pode dizer que meus primeiros livros foram os livros que os brancos, racistas rabiosos, de Rusape liam na época. Ha-ha, meu bem mais precioso era uma cópia surrada do Tesouro da Juventude do Arthur Mee ─ bem no estilo do Império Britânico, mas sem dúvidas um tesouro de fatos e curiosidades sobre o planeta e o universo. Haviam muitas HQs britânico-ufanistas da Segunda Guerra. Super-Homem. Batman. Homem-Aranha. Super-isso, Super-aquilo. Mickey Spillane, James Hadley Chase, Peter Cheyney, tantas revistas do Tarzan e as tangas puídas do Tarzan. Eu era amigo desses dois garotos, Washington e Wattington, gêmeos. Eles montavam 'escritórios' de lama, lata e papelão; de quase um metro de altura. Eles tinham uma máquina de escrever e eram os CEO e Gerente Administrativo do escritório. Eu era o faz-tudo. Nós tínhamos uma biblioteca ─ de livros e HQs achados do lixo. Passávamos o dia no lixão ─ aí íamos pro escritório. Washington batia meticulosamente todos os dias o registro das nossas aquisições. Entende o que eu quero dizer? A máquina tava lá, os livros também. Depois da escola era o que a gente fazia.

⁂

Foi aí então que pensou em escrever?

Não necessariamente. Mas a conexão tava feita. Entende? Eu era novinho ─ eu tô falando de quando eu ainda cursava o ensino fundamental, entre meus seis e dez anos de idade. Nessa época eu não imaginava que negros podiam ser escritores. Não foi até meu ensino médio, no internato, que eu vi pela primeira vez um livro escrito por um negro ─ Weep Not Child* do Ngũgĩ. Foi catártico ─ e foi o que efetivou e cristalizou aquela frágil conexão. Eu soube de imediato o que eu queria fazer da vida ─ escrever histórias, pemas, peças. Escrever!

⁂

Você começou a escrever com onze anos?

Eu teria começado, mas aconteceu uma coisa. Meu pai foi morto. Nossa família foi despejada do barraco. Podia até ser um barraco, mas tinha sido o nosso centro. E não havia mais o pai. Minha mãe era babá. E ali a gente tava ─ nove crianças pra ela cuidar. Ela perdeu o emprego. Eu tava no primeiro ano do internato. Quem ia pagar as mensalidades? O que queria dizer que o pai tivesse morrido? O que queria dizer que a gente não tinha uma casa? Esse foi o começo da minha insegurança física e mental ─ eu comecei a gaguejar terrivelmente. Era péssimo. Até mesmo a fala, a linguagem, me abandonava. Eu gaguejei absurdamente por três anos. O desespero. Sabe quando o professor pergunta alguma coisa pra classe, minha mão dispara, eu levanto, todos olham, eu balbucio sem linha, gaguejando, ninguém entende, a resposta tá trancada dentro de mim. No fim o professor fica com pena e me pede pra sentar. Eu aprendi a maldar a linguagem, um processo necessário a um escritor, principalmente um que escreve numa língua estrangeira.

⁂

Você já pensou em escrever em Xona?

Nunca. Xona fazia parte do gueto obsessor do qual eu tentava escapar. Xona existia forçosamente no contexto de degradação embrutecedora e massacrante ao qual a língua e a educação inglesas eram os únicos escapes. O inglês tava imediatamente ligado ao requinte e suntuosidade ubíquos ao lado branco da cidade. No que tange expressar o caos criativo que se passava na minha cabeça, eu fio ao inglês como um pato vai a um lago. Eu fui, portanto, o maior cúmplice da minha própria colonização mental. Ao mesmo tempo em que, óbvio, havia o desconforto, o choque de ser acometido de repente pela gagueira, de ser expulso do medium mesmo que eu escolhi pra minha arte. Talvez esse tenha sido o surgimento do meu uso experimental da língua; a virando de ponta-cabeça, a forçando em uma forma mais maleável aos meus propósitos. Pra um escritor negro a linguagem é extremamente racista: há de se digladiar desesperadamente e travar duelos de panga com a linguagem antes dela fazer o que cê quer que ela faça. Assim também é pras feministas. O inglês é masculino. Sendo assim escritoras feministas adotam as mesmas táticas. O que pode significar em abandonar a gramática, enxotar a sintaxe, subverter imagens no cerne delas mesmas, martelar os tambores e pratos do ritmo, erigir câmaras de tortura de ironia e sarcasmo, fornos a gás de infindável ressonância preta. Pra mim é esse o impossível, o excitante, a imagem devassa e escurecedora que me compromete completamente à escrita.

⁂

Digladiar com a linguagem ─ é esse o seu projeto?

Sim e não. A linguagem é indistrinchavelmente conectada com a humanidade que constitui os seres humanos mas também, e como não, com o desumano. Tudo sobre a linguagem, o obsceno, o sublime, o sem-sentido, o doutrinante, o puramente narrativo, o injuriante e ameaçador, a adjetivação nauseabunda ─ tudo faz parte da arte cinzelante no âmago da minha produção, a música malemolente...

⁂

Como era a cena cultural do gueto?

Eram os anos sessenta. Revoltas políticas, o nascimento do nacionalismo negro, o banimento da União do Povo Africano do Zimbabwe, as primeiras tentativas de revolta armada. Eu era muito novo pra entender. Mesmo quando Nkomo chegou para um comício e minha irmã me levou com ela; e lá estavam todos aqueles policiais e reservistas lançando gás lacrimogênio e eu tava sufocando, morrendo, sem saber o que acontecia, por que eu tava correndo, todos correndo, os cães policiais soltos e vindo, correndo, minha irmã gritando pra que eu levantasse e continuasse correndo!

The Beatles. The Rolling Stones. Cliff Richard, Elvis Presley. The Shadows. Todo rádio parecia estar ligado no talo. A gente tinha uma espécie de 'centro comunitário' onde iam bandas tocar smanje-manje, jazz, rock 'n' roll ─ uma delas chamada The Rocking Kids, todas crianças do gueto que ensinaram a si mesmas a tocar violões, baterias e saxofones. E toda sexta-feira tinham sessões de filme. Hoppalong Cassidy. Gene Autry. Tarzan. James Bond, Ronald Reagan. Fuzzy. Pica-Pau. E, Wow ─ Charles Chaplin. Tinham casamentos, o cantar comovente de canções xona regaceiras e tristes, os jogos de amor e flerte. Crianças brincando de casinha, fingindo namorar. Brincadeiras improvisadas sobre as responsabilidades do casamento, os conflitos de se tornar adulto. Era assim que vivíamos, descobrindo cigarros, cerveja, sexo e, obvio, o uso e abuso da violência.

Se pode dizer que a cervejaria era nosso centro cultural. Cantores/violeiros itinerantes tocavam lá. Pessoas como Safirio Madzikatire, que agora é um dos nossos maiores artistas nacionais e é também um ator de rádio e televisão razoável. Pessoas como Kilimanjaro. Os garotos que comporiam as guerrilhas. Garotos que virariam mujibas na luta. Crianças que sacrificariam a totalidade de suas vidas pela liberdade ─ todas crescendo ali.

(1983)

POSFÁCIO DE 1984

Tenho muito receio dos estados unipartidários, especialmente aqueles em que slogans são preferíveis ao conteúdo, em termos de implementação política. Eu nunca vivi sob um estado unipartidário, exceto Zimbabwe, antes da independência — a Rhodesia do Ian Smith, que era virtualmente unipartidária. E o que eu tenho lido sobre estados unipartidários tem, francamente, me aterrorizado.

Penso que escritores são geralmente recrutados pros movimentos revolucionários antes que tal revolução alcance aquilo que ela almeja. Assim que alcançado o objetivo, os escritores são simplesmente descartados, seja como coisas incômodas ou irrelevantes.

Eu não sei se o escritor pode oferecer algo a uma nação emergente. Mas creio que deve haver sempre uma tensão saudável entre o escritor e sua nação. A escrita sempre corre o risco de virar propaganda barata. Se ele se leva a sério, o escritor deve ser livre pra criticar ou escrever sobre qualquer coisa que ele crê ir contra as aspirações nacionais. Quando Smith nos governava, nós tínhamos que o opor incessantemente enquanto escritores ─ da mesma forma, e até mais, nós devemos nos opor agora que somos maioria ni governo. Nós devemos nos atentar muito aos nossos próprios erros.

Assim que o assunto se torna 'o papel do escritor na sociedade', independente de onde se esteja, já existe censura. A maioria dos escritores na África, e imagino que também na maioria dos países do Terceiro Mundo, estão em oposição aos seus governos. Ao ponto de que os governos africanos imediatamente suspeitam da lealdade de seus escritores. A ideia de que o escritor deva ser sempre positivo é o que sempre querem descer pelas nossas gargantas. O escritor é parte da sociedade; um escritor percebe a realidade ao seu redor, ele vê a miséria todos os dias. Como pode ele aclarar a miséria?

⁂

* Obras sem tradução no Brasil ou sem tradução nenhuma em língua portuguesa.

2023 Mai